体内時計のリズムが狂う睡眠・覚醒障害

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

新型コロナ禍で相後退障害が増加傾向

私たちの体にはほぼ24時間周期で生理機能や行動を調整する「体内時計」が備わっており、そのリズムを「概日(がいじつ)リズム」と呼びます。体内時計は体温や血圧、脳活動、免疫などを調整しており、なかでも大きなかかわりをもっていると考えられるのが朝起きて夜眠る睡眠と覚醒のリズムです。

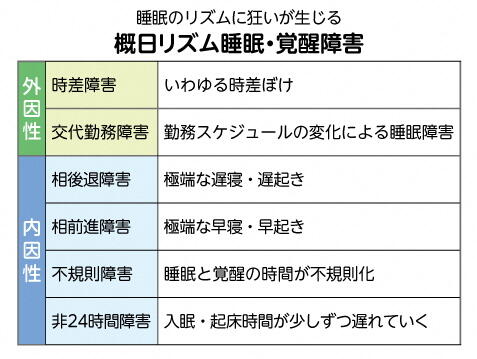

しかし、何らかの原因で体内時計の周期を24時間周期に同調させることができなくなる場合があり、その結果、生じる睡眠障害を「概日リズム睡眠・覚醒障害」と呼んでいます。

これには大きく分けて人為的・社会的な要因による外因性と体内のリズム調整機能に問題がある内因性があり、前者の代表例が海外との間を航空機で行き来したときに、体内リズムと現地時間との間にずれを生じる時差ぼけ(時差障害)です。また、夜勤と日勤など勤務スケジュールが変化する人に起きる交代勤務睡眠障害も外因性のものです。

一方、内因性の睡眠障害には、極端な遅寝・遅起きが特徴で比較的若い世代に多い睡眠・覚醒相後退障害、逆に極端な早寝・早起きが特徴で高齢者に多い睡眠・覚醒相前進障害、不規則な睡眠と覚醒を繰り返す不規則睡眠・覚醒リズム障害、毎日1~2時間ずつ入眠と起床の時間が遅れていく非24時間睡眠・覚醒リズム障害が知られています。

新型コロナウイルスの感染拡大後、こうした睡眠障害を含む眠りの悩みを訴える人が増えており、ひとつは感染不安のストレスが寝付きを悪くすることによる不眠や睡眠不足が挙げられます。

また、テレワークやオンライン授業が増えたことにより、通勤・通学が必要なくなった分だけ朝起きる時間が遅くなり、さらに夜眠る時間もずるずると遅くなって睡眠・覚醒相後退障害を発症する人も増えているようです。

新型コロナとは無関係ですが、相後退障害に関しては、仕事が休みになる週末に夜ふかしをしたり、朝遅くまで寝ていたりした結果、平日も寝付けない・朝起きられないといった症状が「社会的時差ぼけ」と呼ばれ、以前から問題になっていました。

相後退障害は朝早く起きて朝日を浴びる習慣をつけることが一番の改善法。睡眠外来では高照度の光を照射する治療法などもありますので、症状が長引いている場合は睡眠専門医に相談してみてください。