持病も増える50代以降。医療費を節約する7つの方法

- 当社からファイナンシャルプランナーの先生等に依頼し、執筆いただいた記事を掲載しております。

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

50代ともなると、そろそろ持病等も現れ始める年代。病院へ通う機会なども増え始め、医療費も増えがちです。そこで、医療費を抑える方法についてまとめてみました。

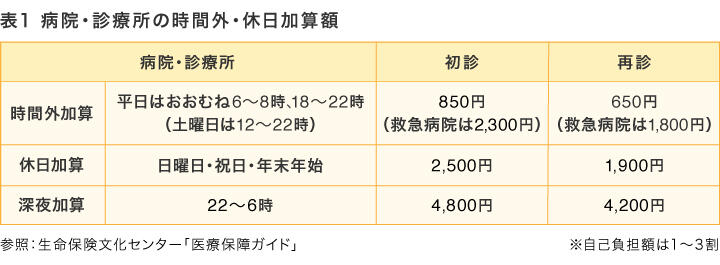

■時間外や休日診療は割増あり。緊急以外は避ける

やむを得ない場合を除いて、診療時間内に受診をしましょう。平日の18時過ぎや土曜の午後は、通常、「時間外加算」がかかり、初診で850円、再診で650円プラスされます。休日や深夜(22時~6時)になるとさらに高くなり、初診で休日2,500円、深夜で4,800円の加算です(自己負担はこれらの額の1~3割)。

ただし、一刻を争う深刻な病気もあるので、迷うときは時間外や休日でも受診をするようにしましょう。なお、実際には加算対象となる時間は病院によって異なることもあります。

また、薬局にも「時間外」の割増しがあります。当日、時間外になってしまいそうなときは、その日に服薬しなくてよいのであれば、翌日に行くのも1つの方法です。

■大病院は紹介状なしだと特別料金が!

病気やケガで大病院や「特定機能病院」(高度な医療技術を提供・開発する病院)で受診する際には、紹介状無しだと次のような特別料金が初診料に加算されます。この特別料金は全額患者負担です。

- 大病院(ベッド数200床以上):1,000~5,000円程度

- 「特定機能病院」や一部の500床以上の大病院:5,000円以上

かかりつけ医がいて、紹介状を書いてもらえるのであればこの通りですが、そうでないケースもあります。体調が悪い中、初診で地域の病院で診断書を書いてもらうような場合は、多少コストがかかっても受診を急ぐべきかもしれません。

■医薬品は「ジェネリック」を利用

「ジェネリック医薬品」は、特許期間が過ぎた新薬と同じ有効成分を含む医薬品で、厚生労働省の認可を得て製造販売されています。新薬を利用していた人が「ジェネリック医薬品」に切り換えることで、薬品によっては半額以下になるものもあり、費用削減につながります。

まずは、医師に薬をジェネリックにできるかどうか確認し、できることがわかれば、薬局で「ジェネリックでお願いします」と伝えましょう。

■薬局は大手を利用。お薬手帳も忘れずに

調剤報酬は2年に1回見直され、2018年4月からは薬局の立地等で調剤基本料が変わりました。町中の薬局は410円、大型病院の前にあるチェーンの門前薬局で150~250円です(自己負担はこの1~3割)。もし複数の病院に通っていて、門前薬局と町中の薬局を利用している場合は、門前薬局でまとめて調剤してもらえば節約になります。

また、薬局では「薬剤服用歴管理指導料」がかかっています。原則6カ月以内に同じ薬局にお薬手帳を持参した場合は410円となり、もっていかない場合の530円より120円安くなります(自己負担はこの1~3割)。お薬手帳のスマホアプリも登場しているので、忘れがちな人はアプリを利用するのも手です。

■特定健診は必ず受け、自治体の健診も活用を

「特定健診」は、生活習慣病の発症や重症化を予防する目的で40~74歳の保険加入者を対象として行われています。ウエスト(おへその高さの腹囲)が男性85cm、女性90cmを超え、高血圧・高血糖・脂質代謝異常の3つのうち2つに当てはまるとメタボリックシンドロームと診断され、リスクに応じて特定保健指導が行われます。この「特定健診」、年1回、通常は無料で受けられますので、対象者はしっかり受けましょう。

また、自治体によっては独自で健康診断のサポートを行っていて割安で受けられるところがありますので、上手に活用しましょう。胃がん健診、肺がん健診、大腸がん健診、乳がん健診、子宮がん健診、前立腺がん健診、肝炎ウイルス検査、眼底検査、骨粗しょう症検査、後期高齢者健診など、自治体によってメニューや自己負担額も異なります。ぜひ調べてみましょう。

■医療費控除の確定申告を忘れずに

医療費控除の対象になる場合は、確定申告を忘れずに行いましょう。現在、医療費控除は次の2つから選べるようになっています。

<医療費控除>

世帯で1年間に支払った医療費が10万円(所得200万円以下は所得の5%)を超えるとき、その超えた分が所得から控除され、確定申告をすることで税金の還付を受けられます。

<医療費控除の特例>

対象となる市販薬(スイッチOTC薬)を1万2,000円以上購入すると、超えた分の控除が受けられる(最高8万8,000円)のが医療費控除の特例です。この控除を利用するには、定期健診や予防接種などのいずれかを受けているのが条件です。

病院の領収書や市販薬のレシートなどをなくさないように保存しておきましょう。

■何といっても大事なのは健康貯筋!

人生100年とも言われる時代、老後資金不足を補うためには少額でも70歳、80歳まで働くのが当たり前になるかもしれません。その大前提となるのは健康維持。貯金ならぬ「貯筋」も大事な時代です。お金をかけずに体を鍛える方法はたくさんあります。

<ジョギング・筋トレ>

スクワット1日20回、踏み台昇降10分、ジョギング週2回など、自分で手が届くメニューを決めて継続を。3日坊主になる人は仲間と一緒にできるものを探しましょう。

<公的ジム・プール>

自治体が運営するジムや温水プールなどは比較的割安に利用できます。公営プールで行われるスイミング教室なども活用しましょう。

<1駅歩く>

時間がない、あるいはコストをかけたくない人におすすめなのが、1駅分を歩くことです。

いずれの運動も無理なく楽しめる範囲で始め、細く長く続けることが大事です。そもそも、健康であれば医療費はかかりません。

■おわりに

「節約」の視点から7つの方法を取り上げましたが、体調が悪いのに救急病院を避けて悪化させてしまったり、命にかかわるようなことになってしまうのは問題です。節約至上主義になりすぎないよう上手に医療費を抑えていきましょう。