2020年10月から酒税変更でビールが減税に!その他の発泡酒やワインは増税!?

- 当社からファイナンシャルプランナーの先生等に依頼し、執筆いただいた記事を掲載しております。

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

今後、段階的に酒税が変わっていきます。ビールが減税される一方で、庶民の味方といえる「新ジャンル(第3のビールなど)」は徐々に増税され、最終的に「発泡性酒類」の税率は統一される予定です。また、日本酒やワインの税金も変わる予定です。

■一番のターゲットはビール・発泡酒など⁉

2017年に酒税法改正がありました。この改正で最大のターゲットとなったのが、「発泡性酒類」です。「発泡性酒類」はビ-ル、発泡酒、その他の発泡性酒類(新ジャンル・酎ハイなど)に分けられ、それぞれに税率が定められています。新ジャンルとは麦・麦芽以外を原料としたものと、発泡酒にスピリッツなどのアルコール飲料を加えたものに大別できます。一部が「第3のビール」などと呼ばれたこともあります。

このカテゴリーの人気が高いことから、ビ-ル、発泡酒、その他の発泡性酒類の税率を見直すことで、国は税収アップを図ろうとしています。

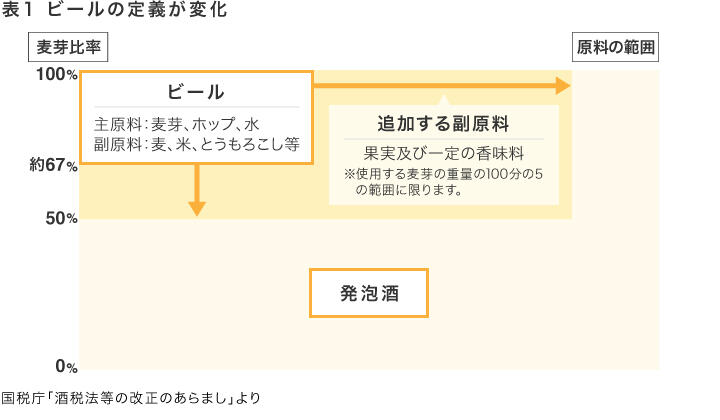

この酒税法改正では、「ビール」の定義も変更されました。それまでは、原料の麦芽比率が約67%(2/3)以上がビール、約67%未満は発泡酒とされていましたが、2018年4月1日から麦芽比率のラインが50%に下がりました。

また、以前は麦芽比率が約67%以上であったとしても、認められた原料以外のものが加わると発泡酒に分類されていました。しかし今は、果実や香辛料、ハーブなどの副材料が加わったものも認められるようになりました。最近、多様なビールが発売されてきた背景には、こうしたビールの定義の変化もあるのでしょう。

■ビール・発泡酒ほかの税金はどう変わる?

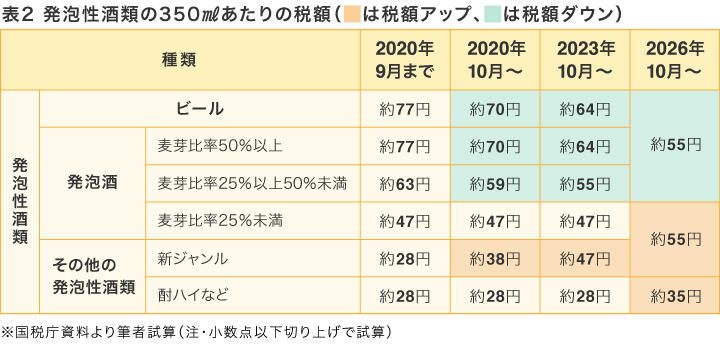

では、ビール・発泡酒ほかの税率はどう変わるのでしょう。酒税法改正時に既にスケジュールが決まっており、ビールを含む「発泡性酒類」の税率は3回に分けて改正され、最終的には「発泡性酒類」で1本化されることになっています。

図表2は国税庁の資料からわかりやすく350㎖に換算した税額の目安を試算してみたものです。

2020年9月までは、ビールの酒税は350㎖に換算すると約77円と最も高く、麦芽比率が50%以下の発泡酒は約63円か約47円、その他の発泡酒(新ジャンル、酎ハイなど)は約28円と税額が低くなっています。

それが、2020年10月と2023年10月に、ビ-ルと発泡酒の一部(麦芽比率25%以上50%未満)の税金が少し下がり、新ジャンルの税金がアップします。さらに2026年10月以降は、ビール、発泡酒、新ジャンルともに同一の税額となります。

ただし、例外的に、「その他の発泡性酒類」に該当する酎ハイなどは2026年10月以降は増税になるものの、新ジャンルに比べると抑えられています。

■日本酒やワインの税金はどうなる?

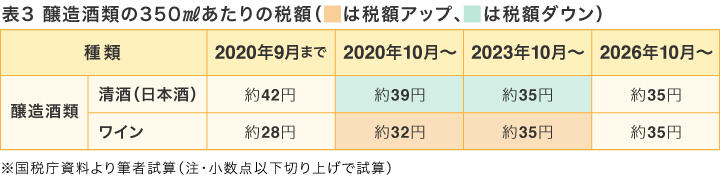

日本酒やワインの税金についても見ておきましょう。ビールと比較しやすいよう、350㎖の税額を試算したものが図表3です。

日本酒にかかる税金は2020年10月、2023年10月と2段階で引き下げられます。逆に、ワインは2段階でアップします。その後、両方の税率は「醸造酒類」として統一されます。

■アルコールとの付き合い方を見直すチャンス!

税金が上がれば価格も上がり、税金が下がれば値下げにつながると考えられます。ビール好きや日本酒好きの人にとっては、酒税改正は朗報ですが、ワインや発泡酒、新ジャンル、酎ハイなどをよく飲んでいる人にとっては、値上げがじんわり家計に影響を与える可能性もあります。

これを機会に、アルコールとの付き合い方を1度見直してみてもいいのでは? 家計に痛い変化になりそうな人は、例えば、週6の晩酌を週3にする、あるいは、飲酒習慣を変えない代わりに、他の面で節約をするのも1つの方法です。

参照:

(執筆者:豊田眞弓)