公的介護保険制度のしくみ

介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。現在では、約690万人の方が要介護(要支援)認定を受け、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。

- ※本ページの記載内容は2025年1月現在の法令等に基づいており、今後変更されることがあります。

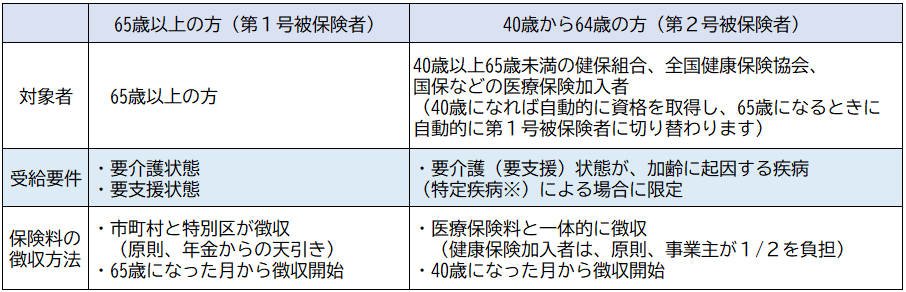

介護保険の加入者(被保険者)

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

- ※特定疾病は、がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)や関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など、16の疾病に限定されます。

厚生労働省「介護保険第2号被保険者向けリーフレット」より当社にて作成

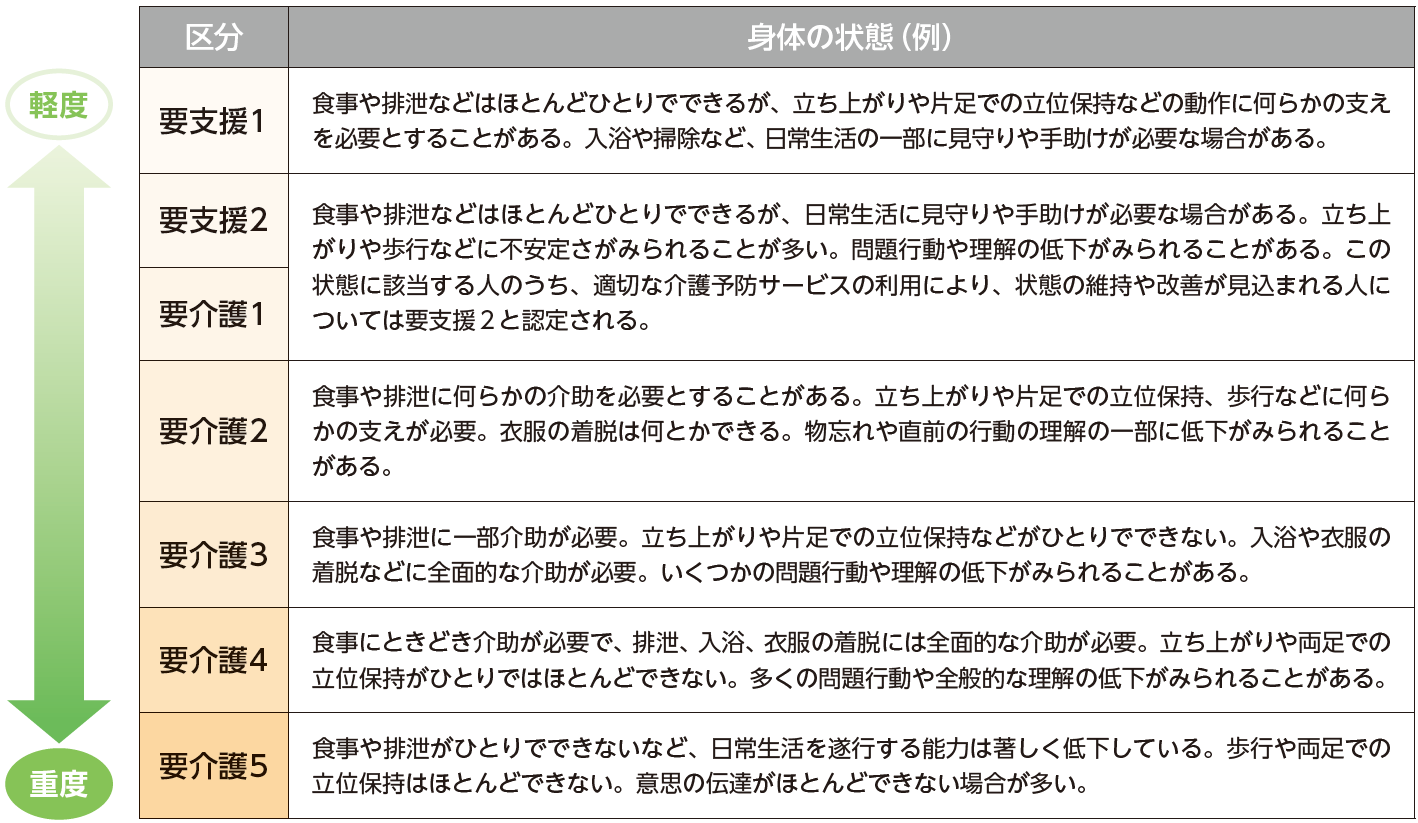

公的介護保険制度における要介護度別の身体状態のめやす

介護サービスを受けるためには要介護度認定を受け、支援や介護が必要であると認められなければなりません。

要介護認定は、介護の必要度の度合いに応じて、「要支援1、2」「要介護1~5」に分けられ、要介護度によって受けられるサービスの内容が決まります

公益財団法人 生命保険文化センター「定年Go!」(2023年4月改訂版)をもとに当社にて作成

(当社リーフレット「知っておきたい!介護のこと」に掲載)

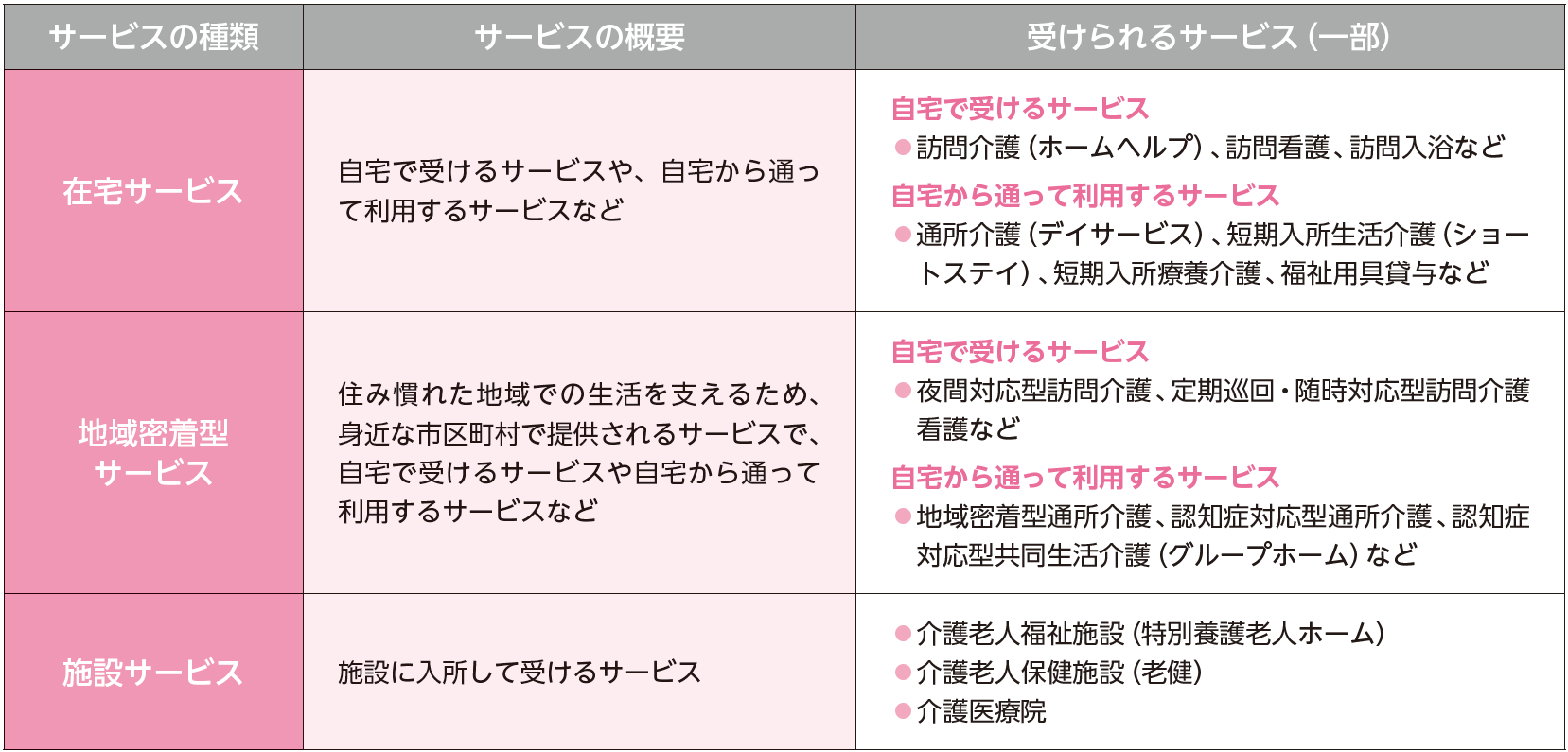

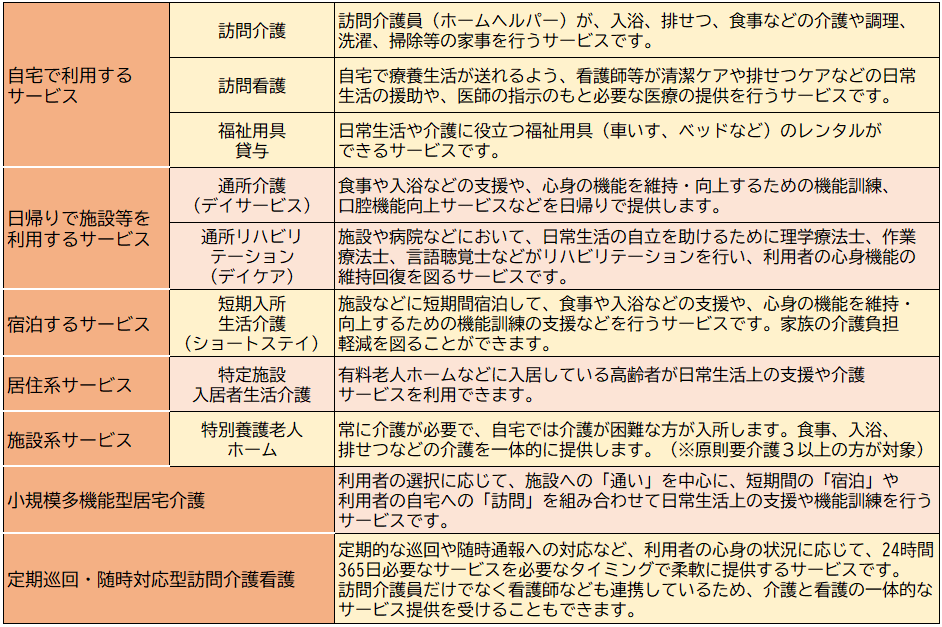

介護サービスの種類と代表的なサービス

公的介護保険で受けられるサービスには、「在宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」があります。

このうち、在宅サービスと地域密着型サービスは、組み合わせて利用することができます。また、要介護度によって受けられる介護サービスが異なります。

厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索『介護サービス情報公表システム』」より当社にて作成

(当社リーフレット「知っておきたい!介護のこと」に掲載)

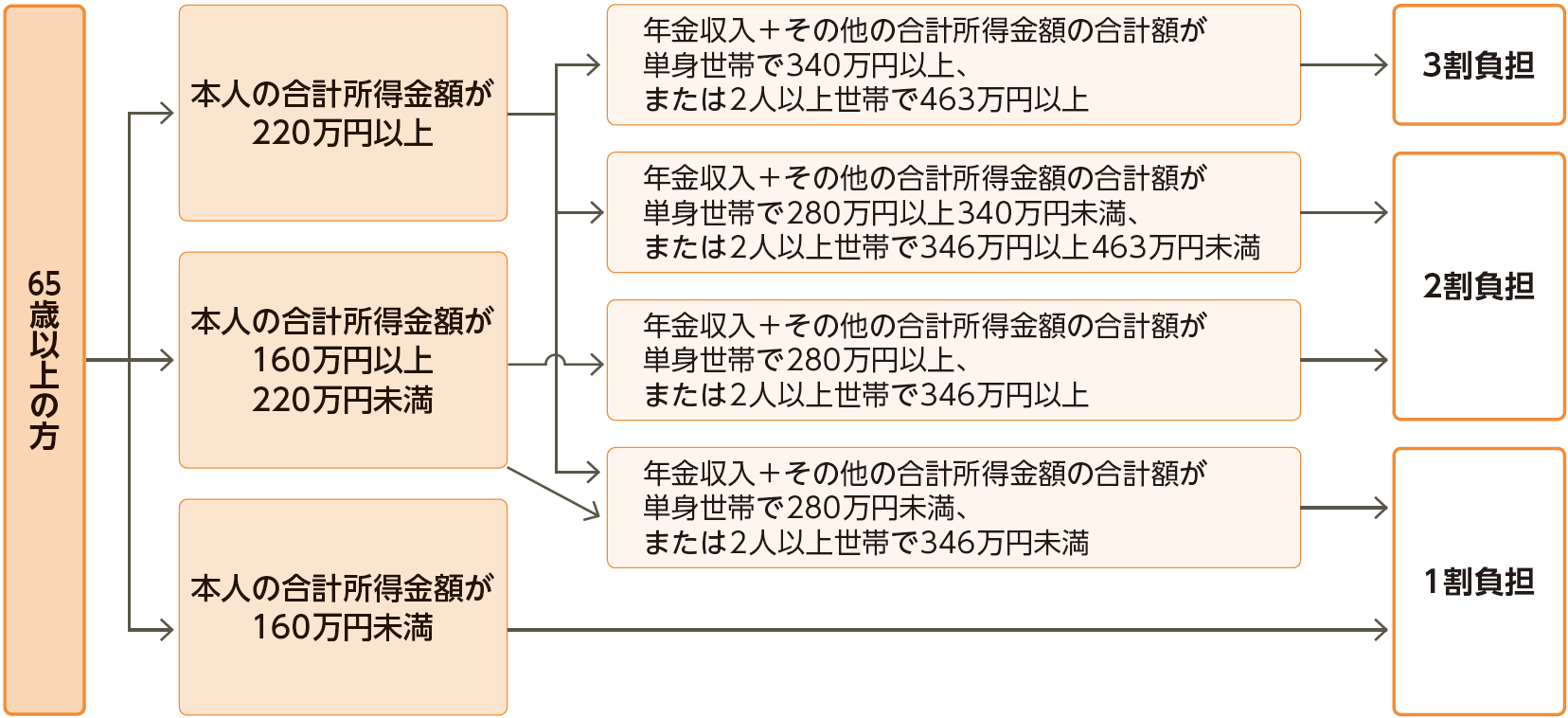

介護サービス費用の負担割合

利用者は介護サービスを利用した際、介護サービス費用の1割(一定以上の所得のある65歳以上の方は2割、2割負担者のうち特に所得の高い層は3割)を負担します。

- ※第2号保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。

- ※利用者の自己負担には所得に応じた上限額が設定されており、1か月に支払った自己負担の合計額が上限額を超えた場合、超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」などの制度があります。

介護サービスの内容

公的介護保険で受けられる主なサービスとして、以下のようなサービスがあります。

(要介護度によって受けられるサービスは異なります。)

厚生労働省「介護保険第2号被保険者向けリーフレット」より当社にて作成

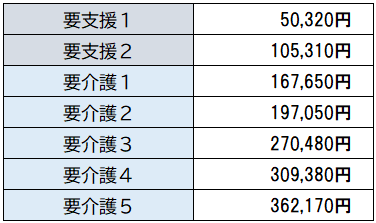

在宅サービスの利用限度額

在宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。(1か月あたりの限度額は下表のとおり)

限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上の所得のある65歳以上の方は2割、2割負担者のうち特に所得の高い層は3割)の自己負担です。

限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

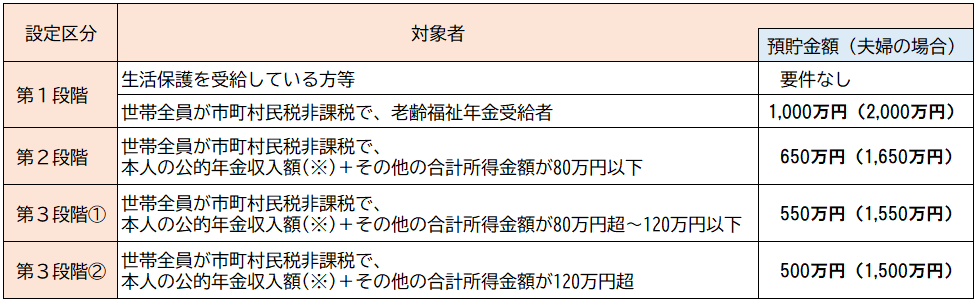

自己負担額の軽減(1)特定入所者介護サービス費(補足給付)

介護保険施設入所者等の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。

なお、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますのでお住まいの市区町村に申請をしてください。

- (※)非課税年金を含みます。

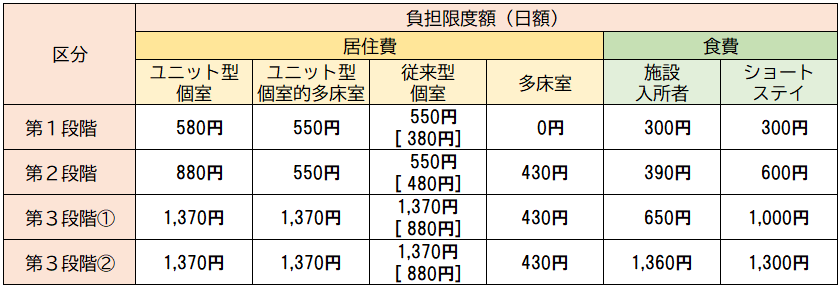

負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。

- ※[ ]内の金額は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護の場合(日額)

厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索『介護サービス情報公表システム』」より当社にて作成

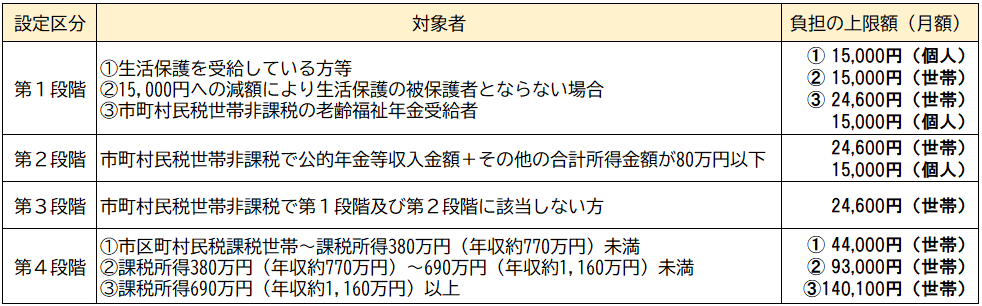

自己負担額の軽減(2)高額介護サービス費

月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く。)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。

支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。

- ※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

- ※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。

厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索『介護サービス情報公表システム』」より当社にて作成