健康管理に役立つAI

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

AI(人工知能)を活用した健康管理が急速に進んでいます。睡眠や運動、食事などの健康に繋がる情報を一元管理し、AIがまるで専属トレーナーや専属ナースのように私たち一人ひとりの健康をサポートしてくれる時代がすぐ近くまで来ています。

すでに実用化されているものから近未来のものまで、AIによる健康管理法をのぞいてみましょう。

1.健康3要素

健康を維持するためには、睡眠・運動・食事の3つの要素が重要となります。

①良質な睡眠

②適度な運動

③栄養バランスのとれた食事

これらが乱れた状態を続けていると、生活習慣病のリスクが高まります。そして、生活習慣病は健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)を縮めることにもなりかねません。

これら健康3要素について、大事だとわかっていても自己管理はなかなか大変。専属トレーナーがいてくれたら……。そこでAIの出番です!

2.ウェアラブル端末で健康管理

(1)ウェアラブル端末とは?

「眠りが浅かったみたい」

「今日は5000歩しか歩いていない」

「お昼は摂取カロリーが多かったから夜は控えよう」

これらはすべて、腕に巻いた腕時計型のウェアラブル端末から分かったこと。 ウェアラブル端末というのは、「身につけられる(wearable)」機器のこと。腕時計型が最も普及していますが、他にもメガネ型やクリップ型、靴型などもあります。価格が低下し、ウェアラブル端末と連携した多様なアプリも続々と登場しているため、いま注目が高まっています。

(2)ウェアラブル端末で分かること

ウェアラブル端末に搭載されたさまざまなセンサーが、健康に関する情報をキャッチしてくれます。

例えば、

・加速度センサー(1秒における速度変化を測定するセンサー)などにより、歩数や移動距離を計測できます。

・同じく加速度センサーが体の動きを検知し、睡眠時間や睡眠の状態(深い、浅い、覚醒状態)を計測します。また、心拍センサーで心拍数を測定することで睡眠の状態を計測することもできます。

・インピーダンスセンサー(電気抵抗を測定するセンサーで体脂肪計によく使われている)によって、摂取カロリーが分かります。

・温度センサーで体温を計測することができます。

などなど。

ウェアラブル端末の利点は、スマホと違って手で持つ必要がないこと。運動中でも睡眠中でも24時間連続して身につけておくことができます。また、スマホやタブレットと連携すればデータ管理することもできます。

3.ロボットとおしゃべりしながら健康管理

保育園で子どもたちに絵本の読み聞かせをしたり、一緒にダンスをしたりしているのは可愛いロボット。園児の体温をサーモグラフィーで常に観測し、熱っぽい子がいたらアラートで知らせてくれます。

ほかにも、例えば高齢者層をターゲットに、セラピーやコミュニケーションを目的とした動物型ロボットが登場していますが、今後は健康面全般をサポートしてくれるロボットが開発されるでしょう。

ロボットとのおしゃべりの中で、好きな食べ物や普段の食事の内容の情報が蓄積し、その情報を踏まえて、栄養バランスのとれた献立のアドバイスをしてくれるといったことも可能でしょう。

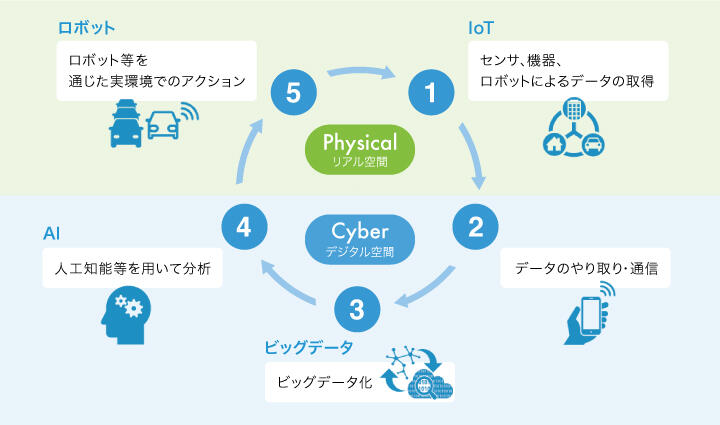

4.AI、IoT、ビッグデータの関係

ウェアラブル端末もロボットも、AIと組み合わせることで可能性がさらに広がります。 AI(Artificial Intelligence)とは、「コンピュータなどの機械に人間のような知能を持たせる技術」を指し、人工知能とも呼ばれます。

経済産業省が2016年に公表した「IoT、AI、ビッグデータに関する経済産業省の取組について」の中の図が解りやすいのでご紹介します。

ちなみに、IoT (Internet of Things)とは、「モノをインターネットにつなぐこと」をいいます。ウェアラブル端末もIoTとの連携で価値を高めています。

AIはビッグデータの分析を得意としています。ウェアラブル端末で集積した健康に関する膨大なデータをAIが分析することで、健康へのアクションへつなげるのです。

ゆくゆくは、これらのデータを家族や医師と共有することにより、在宅や過疎地での医療に活かすこともできます。

AIを活用した専属トレーナーも遠い夢ではありませんね。