健康な人の時間管理

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

忙しい人ほど睡眠時間や趣味の時間などをしっかりと確保しているものです。睡眠不足やストレスなどは、時間あたりのパフォーマンスを下げるばかりか、心身に深刻なダメージをもたらしかねません。

そこで、今回は健康を心がけた時間管理について考えてみたいと思います。

■時間管理とは

時間というのは、すべての人に平等に与えられた資源であり、誰もが1日24時間という有限の資源を使って生きています。有限な資源だからこそ、時間を有効に活用しようと、「時間管理」というテーマが度々取り扱われます。

メモや手帳などのアナログツールから、クラウドカレンダーやタスク管理アプリなどのデジタルツールまで、私たちは様々なツールを駆使して時間を管理しようとします。しかし、時間を管理しようとすればするほど時間に縛られ、時間に追い立てられ、心身を病む現代人が増えています。

日々のスケジュールを予定通りにこなすことだけではなく、「自分が何を大切にしたいか」を軸にした時間管理に変えていくことで健康を心がけた時間管理に繋がるでしょう。

■後悔しない時間管理

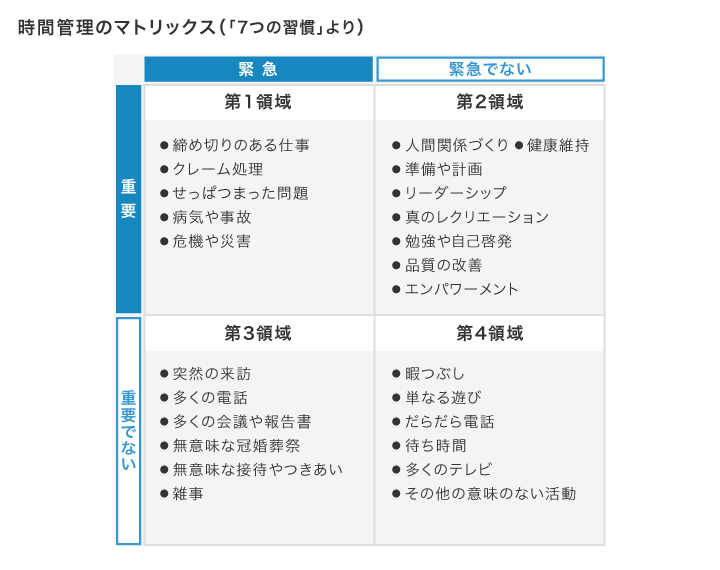

スティーブン・R・コヴィー著「7つの習慣」によると、私たちの時間の過ごし方は、基本的に4つの領域に大別することができると言われています。

- 第一領域:緊急かつ重要な領域

- 第二領域:緊急ではないが重要な領域

- 第三領域:緊急であるが重要ではない領域

- 第四領域:緊急でも重要でもない領域

緊急とは「すぐに対応しなければならないように見えるもの」であり、重要とは「ミッション、価値観、優先順位の高い目標の達成に結びついているもの」です。

各領域の活動例は、下図「時間管理のマトリックス」のとおりです。

この第一領域の活動で時間に追われて疲弊している現代人は少なくないでしょう。同書によると、第一領域の活動で疲弊した人たちが逃げ込むのが第四領域だとされています。一方で、第一領域だと錯覚して、第三領域に多くの時間を浪費する人もいるとされています。

しかし、本来目を向けなければならないのは、人間関係や健康など、重要であるにもかかわらず緊急でないため手をつけられていない第二の領域です。受け身が多い第一や第三の領域と違って、第二の領域は自発的・主体的でなければいけません。

期限がある仕事を終えてから、家族と過ごす時間や趣味を楽しむ時間を持とうと思っていても、次から次へと仕事が追いかけてくるでしょう。自分が重要だと思うことをあらかじめ24時間の中に積極的に入れていかないと、いつまでも手をつけられず、後々後悔することになります。

筆者は、昔、看護師をしていたことがありますが、臨終に際して「もっと家族と過ごせばよかった」「もっと好きなことをすればよかった」と言い遺す患者さんがどれほど多いことか……

■体内時計って何?

もう一点、健康を心がけた時間管理について考えるときに、忘れてはならないのが「体内時計」です。

体内時計とは、概日リズム(サーカディアンリズム)を形成するための24時間周期のリズム信号を発振する機構で、脳内の視床下部の視交叉上核(しこうさじょうかく)に存在します(厚生労働省e–ヘルスネットより)。近年の研究で、体内時計は、脳の親時計だけでなく、肝臓や膵臓などの臓器や脂肪組織にまで多数の時計があることがわかっています(K.C.スンマ/F.W.テュレック著「体のあちこちで働く抹消時計」より)。

サーカディアンリズムはその名の通り「概ね1日=サーカディアン」というだけあって24時間より少し長く、私たちは日々、地球の自転周期と体内時計のズレをリセットしながら生きています。

リセットできず体内時計が狂うと、血圧や血糖、ホルモンの分泌や酵素の働きなどが影響を受け、体調を崩しやすくなります。また、生活習慣病のリスクも高まることがわかっています。

■早寝早起きで体内時計をリセット!

地球の自転周期と体内時計のズレをリセットするにあたって大きな役目を果たしてくれているのが、起床時の太陽の光です。

体内時計(親時計)は、両側の網膜から入ってきた光の信号が交叉する部位である視交叉の直上にあります。起きてすぐに太陽の光を浴びると、全身に「朝だよ!」という情報が伝わり、体内時計がリセットされる仕組みです。逆に、深夜まで強い光を浴びると、外部環境と体内時計のズレを増強することになります。

加えて、強い光はメラトニンの分泌にも影響を与えます。メラトニンとは、脳の松果体から分泌され、睡眠と覚醒のリズムを調節し、自然な眠りを誘導する働きをしてくれるホルモンの一つです。

メラトニンは、通常、夜間に高く、昼間に低いリズムを呈しますが、深夜まで強い光を浴びると、夜間のメラトニン分泌が抑制されてしまいます。夜間にスマートフォンやパソコンの使用することで不眠症になりやすいのは、メラトニンの減少が原因の一つと考えられています。

最後に、前半で紹介した書籍「7つの習慣」の中にこんな一節があります。

「時間は管理できるものではない。唯一管理できるのは、自分自身でしかない」

自分のミッションや価値観、優先順位の高い目標についてコミットしていれば、無理なくそれらの達成に結びつくような時間の使い方ができるでしょう。健康な人の時間管理とは、自分の内心と自然の法則を知り、それに従うことなのかもしれません。

参考

スティーブン・R・コヴィー著「7つの習慣」

キング・ベアー出版 1996年

K.C.スンマ/F.W.テュレック著「体のあちこちで働く抹消時計」

日経サイエンス 2015年5月号

(執筆者:萩原有紀)