不整脈との付き合い方 突然死につながる危険な「心室細動」

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

脳梗塞を引き起こす「心房細動」にも要注意

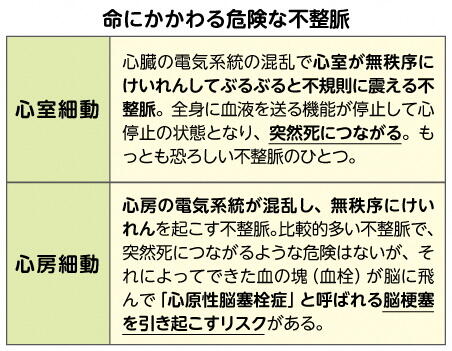

危険なタイプの不整脈の代表格といえるのが「心室細動」です。

心臓の内部は4つの部屋に分かれています。左右にひとつずつある心房と心室で、心房は血液を受け取る部屋、心室は全身に血液を送り出すポンプの役割を果たしています。

心室細動は心室がぶるぶると不規則にけいれんする病気です。その回数は1分間に300回以上。これが起きると心室の機能が麻痺してポンプの働きが果たせなくなるため、脳を含めた全身への血液供給が停止して数十秒で意識を消失。適切な治療がなされなければ、数十分で死にいたる可能性もあります。

一刻も早い対応が求められる病気のため、すぐに救急車を呼ぶことはもちろん、心停止状態の場合、迅速な胸骨圧迫(心臓マッサージ)とAED(自動体外式除細動器)による電気ショックで救命を図る必要があります。AEDは音声アナウンスにより誰でも操作可能です。

心室細動は、心筋梗塞や心筋症、重度の心不全など心臓の病気をもつ人が発症しやすい傾向にあります。また、不整脈のひとつである心室頻拍(心室が1分間に150~200回と頻回に拍動する症状)の人もリスクが高く、さらに不整脈で突然死をした血縁者がいる人も要注意です。

一方、心房が不規則にけいれんするタイプの不整脈が「心房細動」です。発症すると、動悸や息切れなどの症状が現れることはありますが、突然死するリスクはほとんどありません。心臓の病気をもつ人に加え、高齢になると発症しやすくなることなどから、比較的多い不整脈です。

ただし、心房細動を発症すると、脳梗塞を引き起こすリスクが高くなることには注意が必要。心房内の血流が悪くなって心房の内部に血の塊(血栓)ができやすくなり、できた血栓が脳まで流れて脳の血管を詰まらせるためです。これは「心原性脳塞栓症」と呼ばれ、死につながるリスクが高い危険な脳梗塞です。日本循環器学会・日本不整脈心電学会は「2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン」で、適切な治療と予防の実践を提唱しています。

高血圧や糖尿病などがある人も発症のリスクが高いとされており、こうした生活習慣病の予防や治療に努めるとともに、動悸などの症状がある人は循環器内科を受診して心電図検査を受けましょう。