国が初のガイドライン作成「健康に配慮した飲酒」とは

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

健康リスクを高める「多量飲酒」から脱却を

厚生労働省は2024年2月、適切な飲酒量や飲酒行動の判断に役立ててもらうため、「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表しました。本稿の監修をしている松下幸生先生が座長を務める専門家会議「飲酒ガイドライン作成検討会」が議論を重ねて取りまとめたもので、国による初の飲酒ガイドラインとなります。

国税庁の「酒レポート」(2023年6月)によると、日本の成人1人あたりの酒類消費数量は1992年度の101.8リットルをピークに2021年度には約73%の74.3リットルに減少。また、厚生労働省の国民健康・栄養調査による「月に1日以上の頻度で飲酒をする者」の割合も2010年の男性68.4%、女性34.5%から2019年には男性62.0%、女性29.8%と低下傾向にあります。

一方で、同調査によると、「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」(1日あたりの純アルコール摂取量が男性40グラム以上、女性20グラム以上の者)の割合は2019年調査で男性14.9%、女性9.1%に上り、2010年以降、男性はほぼ横ばいで、女性は増加。この結果、同省は「多量飲酒者の割合は改善していない」と判断しています。

こうした状況を受けて、同省は2021年の「アルコール健康障害対策推進基本計画」の第2期計画で、「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」の割合を男性13.0%、女性6.4%まで下げることを重点目標として提示。さらに2024年度に開始した「健康日本21(第三次)」ではその割合を男女合わせて10%まで引き下げる目標を掲げました。

今回のガイドライン策定は、飲酒のリスクをわかりやすく伝え、考慮すべき飲酒量や配慮のある飲酒の仕方などを知らせる狙いがあります。

同ガイドラインでは、飲酒による体などへの影響について、年齢や性別、体質などによる個人差が大きいことを強調。そのうえで、自分に合った飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切としています。

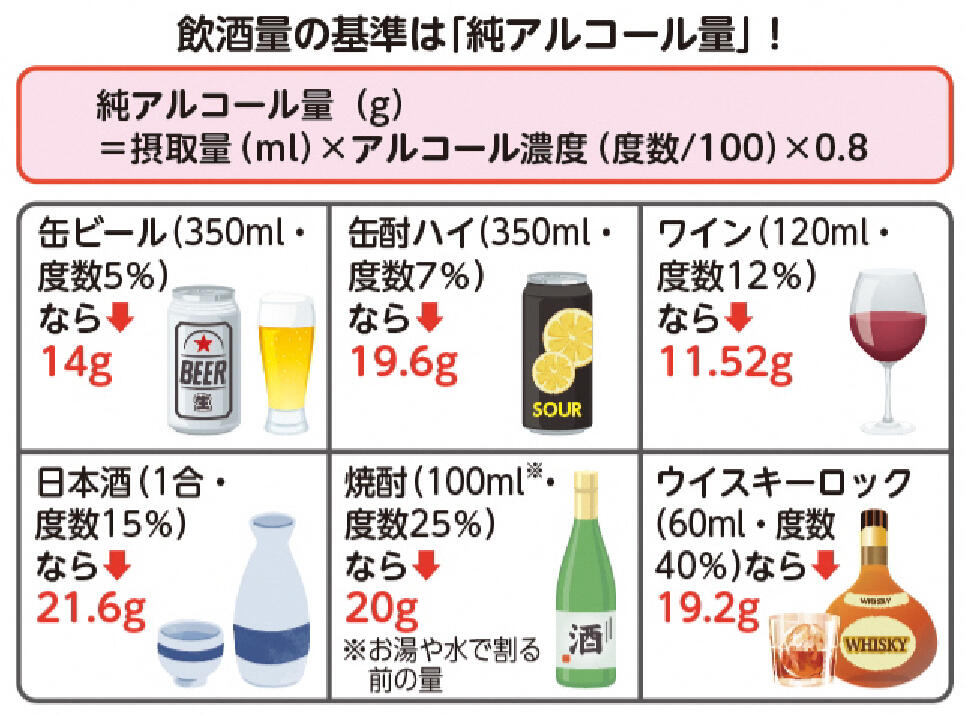

その際、飲酒量の把握方法としてお酒に含まれる純アルコール量に着目することを推奨しています。その計算方法と酒類別の純アルコール量の例を下記に示しました。

この純アルコール量に対する考え方や健康リスクとの関連などは次回で詳しくお伝えします。