膀胱がんは早期なら膀胱温存も可能

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

浸潤性は膀胱全摘出と尿路変更の治療が標準

膀胱は、下腹部のへその下あたりに位置する袋状の臓器です。腎臓で作られた尿が尿管などを通って一時的にここにたまり、ある程度の量になったら尿道を通って体外に排出されます。

この膀胱にできるがんを膀胱がんと呼び、なかでも膀胱の内側の尿路上皮にできるがんが大半を占めます。国立がん研究センターがん情報サービスの統計によると、2020年の診断数は男性が1万7424例、女性が5761例、死亡数は男性が6388人、女性が3210人。とくに発症が目立つのが50代以上の男性です。膀胱がんのリスク要因として喫煙が指摘されており、男性に発症が多い原因も、喫煙者が多いためと考えられています。

主な症状は痛みや排尿障害などの症状がない無症候性血尿。目視でわかる場合と検査しないとわからない場合があります。尿の色に異常を感じたり、健康診断で尿潜血があったりした場合は検査を受けましょう。

検査は、まず尿を調べてがん細胞の有無などを確認し、さらに超音波検査や内視鏡による膀胱鏡検査、CT検査などで詳細を調べます。

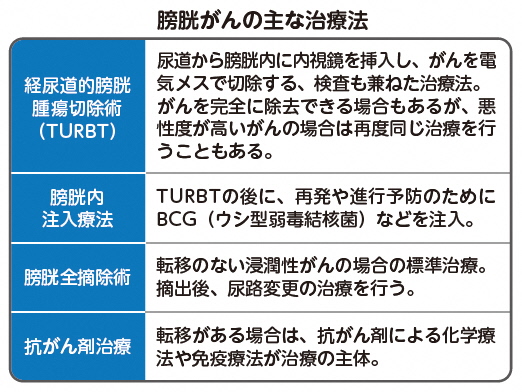

治療に関しては最初に、がんの進行具合を調べる検査を兼ねた、経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)と呼ばれる外科治療を行うのが一般的です。全身麻酔または脊椎麻酔をして、尿道から電気メスがついた内視鏡を挿入してがん細胞を切除。それを調べて正確な病理診断を行います。早期の膀胱がんの場合は、この治療でがん細胞を完全に除去できて、治療が終了するケースもあります。

がんの悪性度がより高い場合は、より正確に深達度を診断するために再度、TURBTを行い、さらにがん細胞を攻撃する免疫力を高めるBCG(ウシ型弱毒結核菌)を注入する膀胱内注入療法も検討されます。

一方で、がん細胞が周囲の組織にまでしみ込むように広がっている浸潤性のがんで、ほかに転移がない場合は、膀胱全摘除術が一般的な治療法です。体への負担が小さい腹腔鏡、またはロボット支援下手術で行うことが多く、全摘出の後は尿を体外に排出するための回腸導管造設や新膀胱造設といった尿路変更(変向)の手術も必要です。

なお、がんの転移がある場合には、抗がん剤による化学療法や免疫療法が治療の中心になります。

早期なら膀胱を温存することも可能ですが、再発しやすいがんでもあり、治療後は、尿のセルフチェックに努める必要があります。