部分切除の適応が増えている腎がん

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

部分切除、全摘除ともにロボット支援手術が可能

腎臓は長さ15センチメートル、重さ150~200グラム程度のそら豆形の臓器。胃の下あたりの背中側に左右各1個ずつあり、血液をろ過して尿を作り、老廃物を体外に排泄するというよく知られている機能に加え、血圧のコントロール、造血にかかわるホルモンの分泌、体内の体液量の調節など、私たちが生きていくために必要ないくつもの役割を果たしています。

そんな腎臓のなかの尿を作る「腎実質」にできるがんが、腎がん(腎細胞がん)です。同じ腎臓のがんには、尿が集まる「腎盂」にできる腎盂がんがありますが、発症数は腎がんのほうが多数を占めます。

国立がん研究センターがん情報サービスによると、2019年に腎がんと診断された人は2万1347例(人)。泌尿器系では前立腺、膀胱に次いで多いがんです。また、男性の罹患者が女性に比べて2倍以上多く、年齢では50歳頃から罹患者が増え始め、70代でピークを迎えます。

発生原因は明確なことがわかっていませんが、喫煙と肥満、長期の腎透析などが危険因子とされています。

腎がんはがんの初期にはほとんど自覚症状がなく、がんが小さいうちに発見されるのは、健康診断や他の病気の検査などで偶然に見つかるケースが大半。また、他の場所に転移したがんが先に見つかり、詳しい検査の結果、腎がんが見つかることもあります。

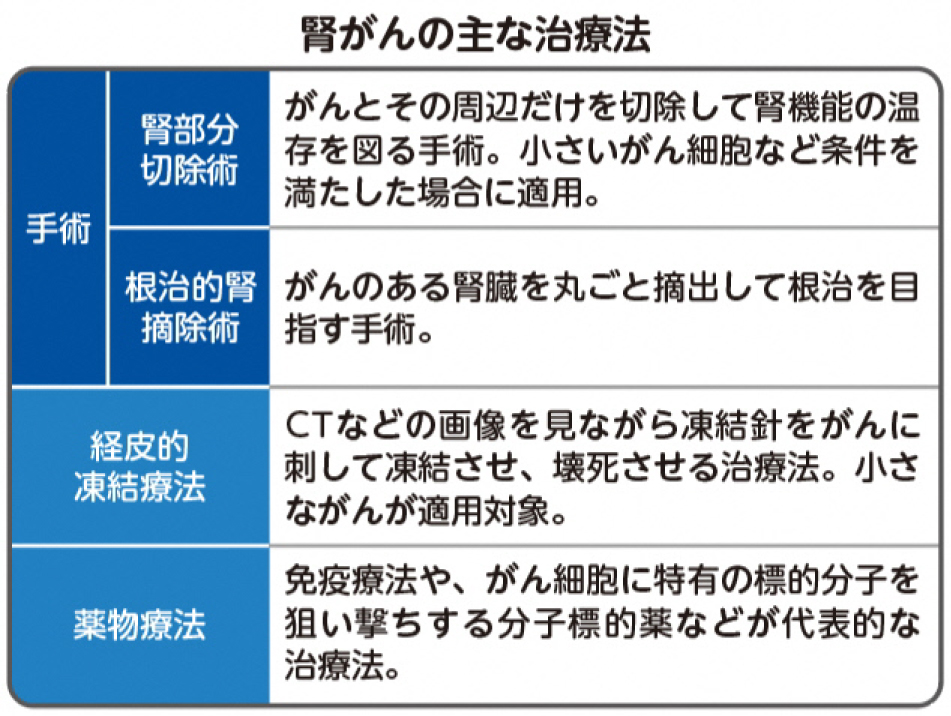

そんな腎がんの治療は手術が基本。がんができた腎臓を丸ごと摘出する「根治的腎摘除術」と、がんとその周辺だけを切除して機能温存を目指す「腎部分切除術」があります。

腎臓は2つあり、片方を摘出しても残った腎臓が正常なら、通常は生活に支障はありません。このため、根治的腎摘除術がこれまで標準的な治療法でしたが、近年は健康診断や人間ドックの進歩により、小さながんが見つかるケースが増えているため、腎部分切除術を採用する例も増えています。

がんが小さく、切除可能な位置にある場合や、すでに腎臓がひとつしかない場合は腎部分切除術を検討。がんが大きかったり、部分切除が困難な場所にあったりした場合などは、根治的腎摘除術が検討されます。いずれの場合も、開腹手術より体の負担が小さい腹腔鏡手術やロボット支援腹腔鏡手術を受けることが可能です。

このほか、高齢者など体力的に手術が困難な患者には経皮的凍結療法が、進行がんには免疫療法や分子標的薬などが選択されます。