がん検診の利益と不利益を知る

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

ゼロにすることはできないがん検診の4つの不利益

全死亡者数の4分の1近くにあたる38万人余の人が1年間に命を落とし、死因順位で第1位を占めるがん(厚生労働省の2023年人口動態統計〈確定数〉)。働いている人が多い20歳〜60歳代前半の世代の死亡者はそのうちの1割強ですが、40歳を過ぎると、死亡者数は増えていきます。

個人でできるがん対策としては、生活習慣の見直し・改善や感染症予防の取り組みが有効ですが、加えてがん検診の適切な受診も、がんを無症状のうちに早期発見・早期治療し、亡くなることを防ぐという意味で重要です。ただし、がん検診には利益だけでなく、不利益もあることには注意が必要で、ただ多く受ければよいというわけではありません。がん検診に対する正しい知識を身に付けたうえで、適切に受診することが望まれます。

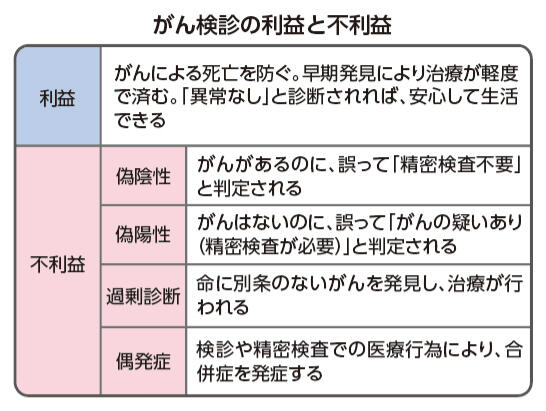

がん検診を受けることによる利益の第一は、何といってもがんにより命を落とすリスクを減らせることです。早期発見により治療が軽度で済むことも、心身への影響や経済的な負担の観点から利益と言えるでしょう。また、「異常なし」と診断されることにより、安心して毎日を送れるようになることも利益のひとつです。

一方の不利益として挙げられることのひとつが、がんがあるのに精密検査が不要と判定される「偽陰性」。がんは一定の大きさになるまでは発見できないため、1回の検診で終わりにせず、適切な間隔で定期的に受け続けることが重要になります。

逆にがんがないのに、がんの疑いありと判定される「偽陽性」は、本来受ける必要のない精密検査を受けることにより、余計な心身への負担がかかります。がん検診が、がんの疑いがある人(精密検査が必要な人)を広く拾い上げるシステムになっているため、偽陽性をゼロにはできません。

「過剰診断」は命に別条のないがんを検診で発見することにより、本来不要な治療を受けることになり、心身や経済で負担を被る不利益。また、「偶発症」は検診や精密検査での医療行為を原因とする合併症のことで、内視鏡による出血や穿孔、バリウムの誤嚥、放射線被ばくなどが挙げられます。

国はこれらの利益と不利益を勘案のうえ、がんによる死亡を減らす効果が確実で、利益が不利益を上回ると認められる5つのがん検診を「科学的根拠に基づくがん検診」として選定し、対象年齢や受診間隔などを定めたうえで、その受診を推奨しています。

次回ではその詳細と受診の方法などについて解説します。