多様な病気が引き起こす めまいのタイプと治療法 vol.2

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

メニエール病は薬物療法と生活習慣の改善が治療の基本

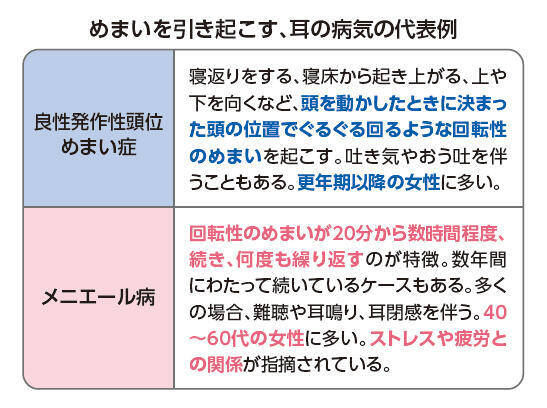

めまいを引き起こす要因のうち、耳の病気としてもっとも多いのが、良性発作性頭位めまい症です。

たとえば寝返りをする、起床時に寝床から起き上がる、高いところのものを取ろうとして上を向く、顔を洗うため下を向く、急に振り返る、といった頭の動きにより特定の位置に頭がきたときに起るのが特徴。回転性の激しいめまいで、吐き気やおう吐を伴うこともありますが、この後紹介するメニエール病のような耳鳴りや難聴は起きません。また、通常は数秒から長くても2〜3分程度で、めまいは収まります。

内耳には耳石器と呼ばれる器官があり、水平方向・垂直方向の体の動きを感知しています。なかに入っている耳石という、炭酸カルシウムでできた石が重要な役割を果たしており、これがはがれて三半規管に入り込むことが発症原因です。とくに更年期以降の女性に多い病気のため、女性ホルモンの分泌低下によるカルシウムの代謝障がいが原因のひとつと考えられているほか、頭を強く打った場合にも耳石がはがれることもあります。

この病気と診断された場合、最初に行う治療が「耳石置換法」。患者の頭や体を動かして、三半規管に入った耳石を耳石器に戻す治療です。

医師が特殊なめがねやCCDカメラなどを使って、患者の眼球の動きを観察しながら行い、7〜8割の患者はこの治療で効果が上がっています。

このほか、症状をやわらげるため補助的に薬物を使用したり、患者自身にめまいが起こりにくくなる運動を行うよう指導したりする場合もあります。耳の病気で、良性発作性頭位めまい症に次いで多いのがメニエール病。これは、回転性のめまいが20分程度から、長い場合は数時間にわたって続き、何度も繰り返すのが特徴。多くの場合、難聴・耳鳴り・耳閉感も伴います。19世紀にフランス人医師メニエールが発見したため、この病名がつけられました。

メニエール病は、内耳のなかの内リンパ液という液体が増えすぎて、三半規管の働きを阻害することが原因。その理由ははっきりしていませんが、ストレスや疲労が引き金になっていると考えられています。発症が多いのは、働き盛り世代を中心とした40~60代の女性です。

治療の基本は、薬物療法と生活習慣の改善。薬物は、内耳の血行を改善する循環改善薬、内耳の過剰な内リンパ液を排出する利尿薬などを使用。一方生活習慣改善は、ストレスのコントロール、塩分過剰摂取の抑制、水分補給、適度な運動などが基本となります。ただし、重症の場合は、内リンパ嚢開放術などの手術が検討されることもあります。