多様な病気が引き起こす めまいのタイプと治療法 vol.3

- 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

3か月以上続く浮動性めまい 早期受診で改善を目指す

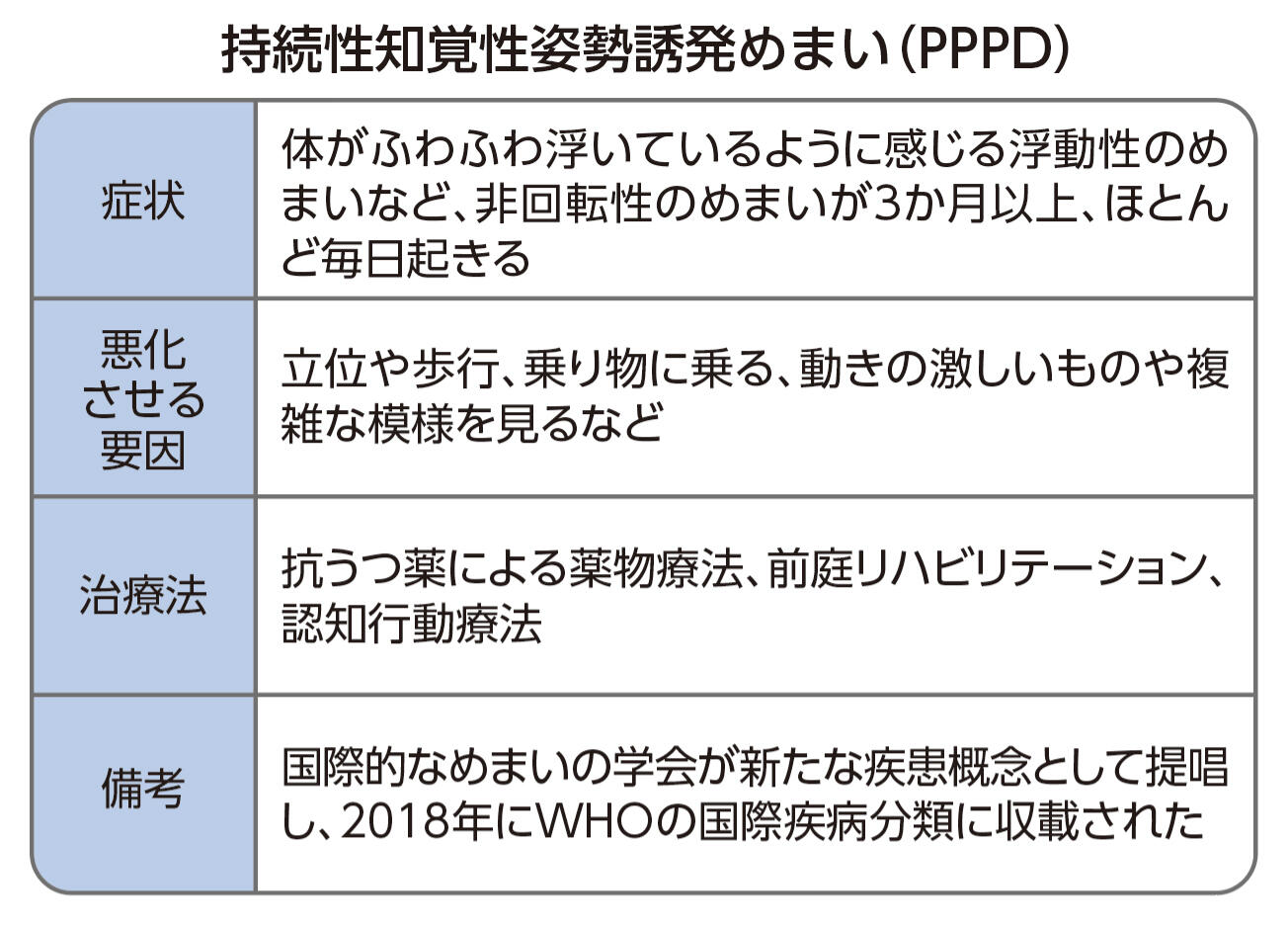

3か月以上にわたって、体がふわふわする浮動性のめまいやふらつきなどの症状が、ほぼ毎日現れる慢性めまいが注目を集めています。それが、持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD)。国際的なめまいの学会(バラニー学会)が新たな疾患概念として提唱し、2018年にWHO(世界保健機関)の国際疾病分類に収載されました。

めまいには、原因のわからない「めまい症」と診断される事例が2割前後あるとされており、そこにはPPPDが多く含まれていると考えられています。症状の多くを占めるのは浮動性のめまいで、回転性のめまい※は現れません。立っているときや歩行時、乗り物に乗っているとき、動いているものや複雑な模様を見たときに、症状が悪化します。

また、良性発作性頭位めまい症(BPPV)や前庭性片頭痛など、回転性の急性めまいを伴う疾患が先行して発症し、その症状が軽快した後に2次性のめまいとして起きるケースが比較的、多いのも特徴の1つ。先行する急性めまいで乱れた平衡感覚を補おうとして、活発に働き始める視覚や体性感覚(皮膚や筋肉から得られる感覚)が、症状が治まった後も過剰に反応して、バランスが崩れるのではないかと考えられています。

ただ、必ずしも二次性めまいとして現れるわけではなく、原発性のめまいとして発症することも少なくありません。

さて、そんなPPPDは他のめまいのように検査結果から説明することができず、問診の結果から診断されます。診断に際して重要なのは「めまいの症状が3か月にわたり、ほぼ毎日持続していること」です。

治療は薬物療法や前庭リハビリテーション、認知行動療法の3つが有効とされています。このうち、薬物療法に使われるのが抗うつ薬で、心因性のめまいに用いられる抗うつ薬を服用することで、症状が改善することがあります。

前庭リハビリテーションとは平衡感覚を改善して症状軽減を狙う運動療法。あえてめまいが生じやすい状況をつくって、めまいが起きる感覚に心身を慣れさせていく動きや、体のバランスを向上させたり、姿勢を良くしたりするトレーニングなどがあり、なるべく早いタイミングで始めることが大切です。

一方、認知行動療法は、ものごとの受け止め方や行動を見直すことで、症状の改善を目指す精神療法の一種。精神科医や心療内科医、臨床心理士などのカウンセリングに基づいて治療を進めます。

PPPDは診療が遅れるほど、回復が難しくなります。この病気が疑われる場合はなるべく早く、耳鼻咽喉科やめまい外来を受診してください。

ぐるぐると目が回るタイプのめまい