2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予想されています。認知症は誰もがなり得るものであり、家族や身近な人が認知症になることなども含めて、多くの人にとって身近なものになっています。

認知症の予防に取り組んだり、認知症になった場合に備えるためには、正しい知識と十分な情報が必要になります。大樹生命は、認知症に関する最新の情報をお届けいたします。

認知症予防につながる“日記”の効果

日記をつけたことがある人は、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。日記は毎日の出来事を記録をするためだけではなく、他にも効果があるようです。日記をつけたことがある方であれば、そう言えば…と思い当たることかもしれません。日記の持つ意外な効果をご紹介します。

日記をつけることで得られる効果

その① 自律神経が整う

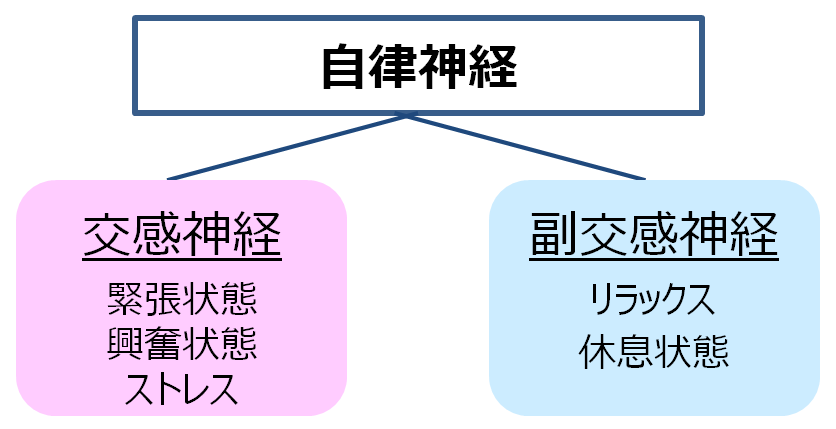

「自律神経」とは、人間のからだ全体に張り巡らされた神経で、血液循環や呼吸、消化吸収、排泄、免疫、代謝など、人間が生きていくために欠かせない機能を司っている大切なものです。自律神経は「交感神経」「副交感神経」の2つで構成されており、「交感神経」は自動車でいえばアクセルの役割、「副交感神経」はブレーキの役割を担っています。そのため、このバランスが取れていないと、心身の病気や体調不良を招きます。

寝る前に1日を振り返る日記を書くことで、交感神経優位だった昼間の状態から、からだを休める副交感神経優位の状態へと切り替える「スイッチ」の役割となって、リラックスした休息状態へと変わります。

1日を振り返ることで気づきが生まれ、悪い流れを止めて自ら良い方向へと、流れをコントロールできるようになります。自分をコントロールすることは、心身を良好に保つ第一条件とも言えます。

また、書き記した文字を見ると、自身の状態に気付くこともできます。文字は心の状態を表すので、自律神経が乱れているときには文字も乱れます。それに気付いて心穏やかに丁寧に書くことで、気持ちが落ち着き、自律神経のバランスを正常に戻すことができます。

その② 想起トレーニングになる

1日の終わりに、今日の出来事を思い出すことは、想起トレーニングにつながります。「想起トレーニング」は認知症予防にも役立つとされている訓練方法で、脳が活性化し、老化を防ぐとされています。

大脳は「右脳」と「左脳」に分かれ、お互い連携して機能しています。一般的に「左脳」が言語を司り、「右脳」はイメージが得意だといわれています。日記を書くときは、まず、今日の出来事を右脳でイメージします。そして、左脳の働きで文字にしてまとめます。パソコンだと自動変換される漢字も、手書きだと思い出そうとしたり調べたりします。そのため、日記を書くこと自体が、脳全体を使った知的活動となるのです。

3行日記のすすめ

自律神経研究の第一人者でもある小林弘幸先生は、著書の中で、寝る前に3行の日記をつけると心身が健康になるといいます。その方法は、次に紹介するような簡単なものですが、続けることで変化が現れるとのこと。

書く内容

- 1.今日一番失敗したこと

(もしくは体調が悪かったこと、嫌だったこと) - 2.今日一番感動したこと

(もしくは嬉しかったこと) - 3.明日の目標

(もしくは今いちばん関心があること)

3行日記のルール

- ・手書きする

- ・寝る前に書く

- ・必ず日付と曜日を記入する

- ・ゆっくり丁寧に書く

- ・書く内容は1~3の順番で書く

- ・できるだけ簡潔な内容にする

書く内容は、仕事のことでもプライベートのことでもジャンルを問いません。

「1.失敗したこと→ 2.感動したこと→ 3.目標」という順番で書くことで、自分自身を客観的に見つめることができ、心身ともに安定するといいます。

また、3行目に書く「明日の目標」は、書くタイミングと順番のおかげで、翌日もずっと頭の中に残り、脳が自動的にリマインドし、明日を生きる活力になります。

日記を習慣化する方法

その① 日記を書く道具に凝ってみる

日記をつける動機づけとして、好みの日記帳や万年筆を用意してみてはいかがでしょうか。自分のお気に入りの道具を使うことで、日記をつける時間が楽しくなり、励みになることでしょう。

その② 日記を見返してみる

日記を書くことだけに集中せず、時には前に書いた日記を見返してみましょう。過去に書いた日記を見ることで、過去を振り返り「こんなこともあったな」と思い出に浸る楽しみがあります。この楽しみを味わうために、これからも日記を書いていこうと前向きな気持ちになるでしょう。

その③ 頑張りすぎない

日記は決まり事ではないので、「しなければならない」の意識よりも、自然な気持ちを表現しやすい書き方で続けることが大切です。気負いすぎないことが習慣化につなげる秘訣といえます。

<参考文献>

小林弘幸「「3行日記」を書くと、なぜ健康になれるのか?」

帯津良一・鳴海周平「医者いらずになる1分間健康法」

- *当記事は、『認知症予防習慣』(運営:株式会社MCBI)より転載して作成しております。

- ※医師の診断や治療法については、各々の疾患・症状やその時の最新の治療法によって異なります。当記事がすべてのケースにおいて当てはまるわけではありません。

- ※当記事の内容は、上記発行年月時点の情報に基づき記載しております。発行後の法令・制度等の改正、医療の状況の変化等は考慮しておりませんのでご注意ください。

- ※掲載記事は、医療・医学に関する理解・知識を深めるためのものであり、特定の治療法・医学的見解を支持・推奨するものではありません。

- ※診断や治療を必要とされる方は、適切な医療機関を受診の上、医師の指示に従ってください。

- ※本情報に関して発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。