2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予想されています。認知症は誰もがなり得るものであり、家族や身近な人が認知症になることなども含めて、多くの人にとって身近なものになっています。

認知症の予防に取り組んだり、認知症になった場合に備えるためには、正しい知識と十分な情報が必要になります。大樹生命は、認知症に関する最新の情報をお届けいたします。

高齢者の総合相談窓口 『地域包括支援センター』

「もしかして認知症?」誰かに相談したいとき…

「もしかして認知症?もしかして軽度認知障がい(MCI)?」・・・ご家族など身近な方に、そう感じたことはないでしょうか? 「言ったことを忘れて何回も言う、何回も聞いてくる」、「長年慣れ親しんだ趣味やお稽古ごとに急に関心がなくなった」などは認知症の初期症状といわれますが、病院に行って診療を受けるべきかどうか・・・。その前に、専門知識等を持った人に相談したいと思うかもしれません。そんなとき、『地域包括支援センター』を活用することができます。

地域包括支援センターとは?

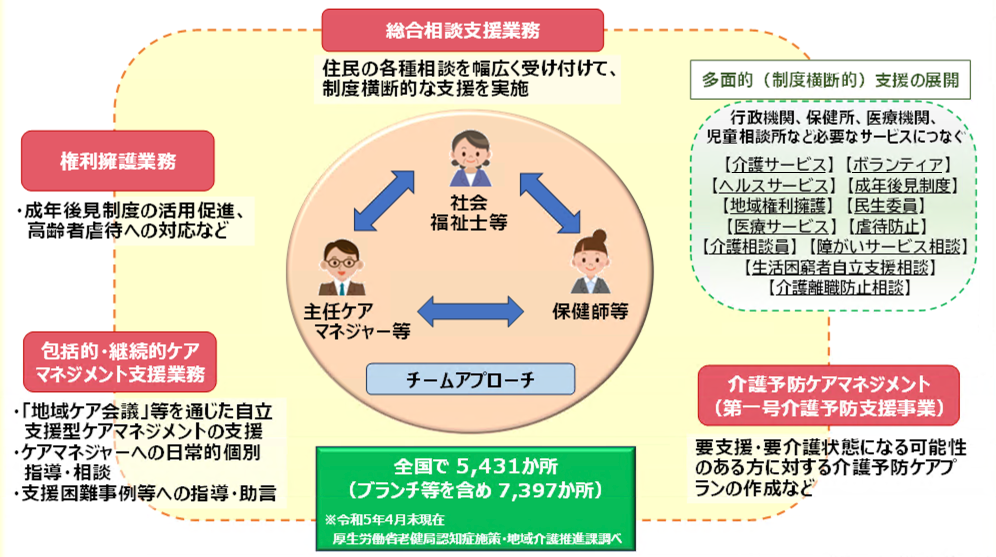

地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しています。令和5年4月末現在、全国で5,431か所が設置されています。

地域包括支援センターには、社会福祉士、主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)、保健師(看護師)の3種の専門職が在籍し、それぞれの専門性をもって連携し、相談に対応します。

また、相談者の必要に応じてさまざまな公的サービスや制度、ボランティアや民間サービス等を紹介してもらうことができます。

厚生労働省「地域包括支援センターの概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001236442.pdfより当社にて作成

地域包括支援センターで行う業務

地域包括支援センターは、対象地域にお住いの高齢者や、そのご家族・親族をはじめ高齢者支援に関わっている方なら誰でも利用することができます。

センターに対する相談料等も必要ありませんので、病院等に比べて相談についての抵抗感は小さいと思います。

地域包括支援センターの主な業務は以下のとおりです。

| 地域包括支援センターの基本業務 | |

|---|---|

| ①介護予防ケアマネジメント | 要介護にならないように介護予防支援を行う |

| ②総合相談支援業務 | 高齢者が困っていることに対するサービスや制度を紹介する |

| ③権利擁護業務 | 虐待防止への取り組みや成年後見制度の活用サポートを行う |

| ④包括的・継続的ケアマネジメント支援 | 地域のケア関連ネットワークづくり、ケアマネージャー支援などを行う |

具体的な利用に際して

地域包括支援センターは、ブランチ等を含めると、おおむね公立中学の学区程度に、全市町村に設置されています。

お住まいの地域を担当するセンターを探す場合は、厚生労働省『介護事業所・生活関連情報検索』や各自治体のホームページ等で確認することができます。

■厚生労働省『介護事業所・生活関連情報検索』 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp

なお、地域包括支援センターは直接的なサービス提供者ではありません。各種サービスや制度の紹介・活用支援など、『相談者とサービス提供者との橋渡し役』であることを踏まえて、上手に活用していくことが肝要といえます。

また、実際にサービスを受ける際には、公的介護保険の適用あるいは適用外のサービスがあり、利用料などの費用負担が生じることがあります。今後、ますます要介護認定者は増加すると見込まれており、他人ごとと言えないかもしれません。

この機会に、介護等の費用負担と経済的準備についても考えてみてはいかがでしょうか。

- ※医師の診断や治療法については、各々の疾患・症状やその時の最新の治療法によって異なります。当記事がすべてのケースにおいて当てはまるわけではありません。

- ※当記事の内容は、上記発行年月時点の情報に基づき記載しております。発行後の法令・制度等の改正、医療の状況の変化等は考慮しておりませんのでご注意ください。

掲載記事は、医療・医学に関する理解・知識を深めるためのものであり、特定の治療法・医学的見解を支持・推奨するものではありません。

また、診断や治療を必要とされる方は、適切な医療機関を受診の上、医師の指示に従ってください。

本情報に関して発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。